1.企業理念の重要性への着目

1994年にジェームズ・C・コリンズ(ジム・コリンズ)は、「有名な企業がどのように成長し、世代交代を超えて繁栄し続けるのはなぜか」そこに法則があるのではないかと考え、卓越した企業18社を研究しビジョナリー・カンパニーを出版しました。

著書は、結論として、永続の源泉は、会社の根本的な存在理由である「基本理念」にあると説き、その基本理念を貫き通すこと、基本理念に合致した大きな挑戦となる目標設定を行うこと、が重要としました。

このビジョナリー・カンパニーは5年連続でベストセラーとなり、今でも多くのビジネスパーソンのバイブルとなっている著書であり、企業の存在理由こそが重要である、という企業経営の本質的なテーゼは多くの企業、経営者において浸透したといえます。

今、このビジョナリー・カンパニーから30年近くが経ち、現代においても、パーパスの重要性が叫ばれている状況です。一見、30年前と同じことが語られているような気がしますが、何が違ってきているのでしょうか。

2.現代におけるパーパスの本質的な意味と重要性

私たちは、企業の基本理念の重要性は変わらずとも、その重要性を取り巻く社会環境や、企業理念としてどのような想いや思想が語られるべきか、は大きく変遷していると考えています。

では、30年が経ち、何が変わってきているのでしょうか。それは、企業に求められる役割期待が、経済面だけではなく、社会面、環境面においても大きくなっていることです。環境、社会、経済をトリプルボトムラインと呼びますが、経済を発展させる裏で、環境問題や社会格差の問題が外部不経済性と発生するため、トリプルボトムラインの同時には達成出来ないトリレンマとされ、これまでの社会では企業は経済面を担う役割として期待が大きく、環境・社会面における積極的な対応は、パブリックセクターやNPOの役割とされてきた歴史があります。

しかし、これからは、経済的な価値はもとより、環境面や社会面においてもポジティブな価値を発揮出来る企業こそが期待されています。未来を見ている企業は、この状況を足枷と考えるのではなく、むしろ自分たちの存在意義を考え直し、ビジネスを本質から捉え直す機会と見ることができます。

このような外部環境の変化は、企業の基本理念にも変化をもたらしていると現れてきていると私達は考えています。

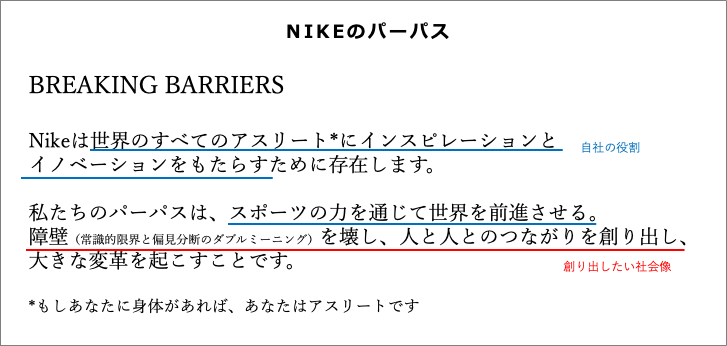

これまでの企業の基本理念は、「わたしたちの価値は何か」と「私たちが達成したい大胆な目標」を言い表すものでした。しかしながら、これからの企業の基本理念は、「わたしたちが目指す社会」と「わたしたちの役割」を考えること、そして表現していくことが大切になるでしょう。実際に優れた未来を見ている企業はそのようにパーパスを発信し始めています。

一昔前だと、企業が自分たちの「目指したい社会」までを述べることは、オーバープロミスであったり、分をわきまえない、という見方があったかも知れません。しかしながら、本当に、企業が、経済と社会と環境とを担い価値を発揮していく存在になっていくには、じぶんたちが「目指す社会」までを想起すること、そしてその社会における役割という視点で自らの価値を、意志を持って述べていくことこそが、むしろ自然なことであり、同時に重要なことでもある、そういう世の中に変わってきているのだと思います。

そしてそうした表明をする企業は、社員とのエンゲージメントも高まりますし、生み出す商品サービスがまた、顧客や従業員やステークホルダーの共鳴を得ていくというポジティブサイクルに入ります。

よいパーパスを持つことは、社員と組織と社会を同時に幸せ、にしていくことになるのだと思うのです。この話の詳細は、BIGWELL-BEINGをテーマにしたレポートで述べたいと思います。

3.パーパスが駆動していく経営のための大事なポイント

一人ひとりの内的動機との共鳴

こうした「目指す社会像」と「自分たちの役割」という視座を持つパーパス経営において、肝要なことがあります。それは、社員ひとりひとりの内的動機との共鳴です。

よく「パーパスを全社員に浸透する」という言葉使いをよく聞きます。そこには、一人ひとりの社員の上位に会社が存在し、社員は会社のために働き貢献するものである、という暗黙の価値観や前提が存在しているのではないでしょうか。

大事なことは、社員の一人ひとりのそれぞれの人生の意味や自分が大切にしている信条や価値観と、自分が働くコミュニティである組織のパーパスとがどのように繋がり共鳴するか、です。

昨今、副業ではなく複業という言葉も出現してきていますが、これからの社会においては、一つの企業に所属し人生の時間のほとんどを会社に使うだけでなく、複数のコミュニティや居場所に所属し、多様に、働いたり、学んだりするようなことが当たり前の社会になっていくのだと思います。「一つの会社とのストロングタイの関係の世界」、から、「パーパスに共鳴する複数のコミュニティに所属していく世界」への移行と言ってもよいかもしれません。

そう考えると、組織やコミュニティにとっては、人々に、自分たちの組織の本質を魅力的にアピール出来るパーパスの内容はとても大事なものになりますし、個人からすれば、自分自身の生き方や価値観と共鳴するパーパスをそのコミュニティが有しているかを見極めていくことは、自分の人生やキャリアなどのクオリティオブライフに直結するでしょう。

企業においては、パーパスを上から浸透したり理解させるという考え方ではなく、社員一人ひとりが自分自身とどのように共鳴するのかを確かめていくこと、またその共鳴の内容を社員同士が話し合ったり聞き合う営みの中で、パーパスの意味や見え方が深まっていく考え方を持つことが大切だと思います。そのような組織にこそ、良い人材は集ってくるでしょう。

パーパスは育てるもの、という視点。

また、「パーパスを実現するためには何をすべきか?」とパーパスを絶対的なゴールとして、最も効率的に達成する手段を考え設定しようとする、単純な目的合理的な思考や行為に陥っていくことも、陥りやすい罠だと思います。

パーパスを効率的に実現されていくべき目標として存在させるのではなく、事業活動のプロセスの質を深めていくために存在させることが大切なのだと思います。その質の向上とは、社員一人ひとりが生きがいや働きがいを見出したり、悩める事業の方向性を決定づけたり、利益と社会的インパクトをどのように同時実現していくかの短期〜中期〜長期においてのストーリーを社員やステークホルダーと共有したりしていくことです。

パーパスを、単にゴールや到達先としてだけ捉えてしまうのではなく、事業活動や社員同士の絶え間ないリフレクションし続けるための「鏡」として捉え、パーパスに込められる意味も更新し進化成長させていくことが大事なのだと思います。まさに「パーパスは育てていくもの」なのです。わたしたちは、パーパスの本質的な意味を捉まえて、会社の中での対話の場、会議のあり方、人材育成のあり方などをデザインしていくことが非常に大切であると考え、そのための最良のパートナーでありたいと考えております。

4.実際のケース

私たちが支援したケースで印象深いケースをいくつか紹介したいと思います。

建設業界 A社 全社員参加型パーパス策定

【概要】2050年に向けた大きな成長と、人的資本経営の質の向上、企業利益と社会価値のダブルインパクトを創出していく企業グループへの変革という課題意識のもと、2050年超長期ビジョン(パーパス)を策定することを経営決定。若手、ミドル、経営層を全て巻き込んでの全社員参加型のパーパス策定プロジェクト。

【特徴】全社員定量調査、取引先ヒアリング、投資家ヒアリング、評価機関から企業評価分析、を起点に、若手を中心としてシナリオプランニングを用いた将来像を描くワークショップ、ミドル層ではダブルインパクト創出のための事業戦略ワークショップ、これらを受けての経営層でパーパスと経営戦略策定のワークショップを一年間かけて推進。このような全員参加型でパーパスを策定していく考え方自体が若手に希望を与え、またその中で話された若手の企業経営に関しての想いを経営層が深いレベルで共有していったことは非常に大きな意味があるものでした。

【成果】社内における関係資本の構築と経営を根っこから見直す機会を得たこと。中期経営計画とも連動した形で社内外に示しました。

コンビニエンス業界 A社 新企業理念策定からの全社一丸の企業変革

【概要】競争環境が激しくなった業界の中で、新理念を策定。新しい企業理念をじぶん自身の価値観や働く意味として腹に落としたブランドリーダーたちが、社内の各部門でじぶん自身と企業理念との関係を探求していくワークショップをファシリテートしていき、各部門のアクションを変革していくことをご支援していくプロジェクト。

【特徴】ブランドリーダーも年度を追うごとに入れ替わりながら理念の共有、チェンジアジェンダ・部門方針、アクション設計・実施、と企業全体としてトランスフォーメーションを複数年度をかけて完成させていきました。

【成果】競争環境が激化し数字に追われていた社員の皆さんが、働く意味や生きがいを自分なりに探求した顔つきへと変わっていき、KPIであった「自社への誇り」が、その間20%強も向上したことと、実際の業績数字も大きく伸びる成果を生み出しました。

5.結び

世界は今、環境面、社会面、そして地政学的な危機にあい、そうした影響は企業経営に多大なる影響を及ぼしています。しかし、その中で、近視眼的な対処療法に陥ることなく、そうした時代だからこそ、自社がどのような社会を作り出したいと考えていてどのような役割を果たしていけるのかを明確していくこと、そしてそのことを社員人一人が自分としてはどのように考えて、自分の生きがいや働きがいと結びつけて考えていられること。こうしたことが、社員、組織、社会、地球を同時に幸せにしていく実は一番重要な近道ではないかと思うのです。