1.well-beingへの潮流

今、well-beingという言葉を多く耳にするようになっています。

2024年9月の国連未来サミットでは、SDGsの次のアジェンダの議論がされ始めましたのですが、アフターSDGsの中心コンセプトではwell-beingとなっています。(巷では、気が早くSWGsという言葉も現れ始めました。)

なぜ、今、well-beingという概念が注目されているのか、その背景や本質的な意味、そして企業におけるインパクトということを考察していきたいと思います。

2. そもそも、well-beingとは?

well-beingという言葉は、1940年代に世界保健機関(WHO)が健康の定義で使用しています。

その定義にはこう書かれています。

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

(健康とは、単に病気にかかっていないというだけでなく、身体的、精神的、そして社会(関係)的にも良好な状態であること。)

つまり、心身ともに良好な状態にあり、また家庭や働く場所など自分が属するコミュニティに居場所がきちんとあり社会関係的にも良好な状態、ということを述べているわけです。

この個人として体と心と社会的関係において良好な状態にあることの健康の定義、が狭義の意味で使われてきたwell-beingの概念といえるでしょう。

3.進化するwell-beingの意味

さて、では、well-beingやSDGsの次のアジェンダの中心コンセプトとも言われ、ここ最近、よく耳にするwell-beingという概念は、この定義から、どのように進化してきているのでしょうか。

ここで、経済成長の限界を警告して世界的ベストセラーとなった 『成長の限界』 の出版から 50年を経て,ローマクラブが 2022年 9月に新たに発表したレポート 『Earth for All 』の内容を見てみましょう。この『Earth for All 』の序文では、頻繁にウェルビーングという言葉が出てきます。そして、well-beingの核について次のようなものを揚げています。

- 尊厳 :誰もが快適、健康、安全、幸福に暮らすのに十分な状況

- つながり:帰属意識と共通の善を支える制度

- 参加 :地域社会や地元に根ざした経済への市民の積極的な関わり

- 公平性 :経済システムにおいて、富裕層と貧困層の格差が縮小すること

- 自然 :すべての生命体にとって、再生される安全な自然界

これを、読み解くと、【尊厳】の概念に「身体的、精神的な良好な状態」のことが記述されており、【つながり・参加】の概念に、「社会関係的に良好な状態」のことが記述されていることがわかると思います。そして、【公平性】は「社会面(貧困、格差、人権など)のインパクトが触れてあり、【自然】は、環境面のインパクトについて触れていることがわかると思います。

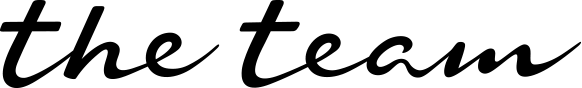

つまり、伝統的な個人の健康の概念と、SDGsのゴールで設定されているような、レイヤー上位の社会面、環境面のインパクトを、統合的にひとつながりに見ていく考え方へと発展していると見て取れると思います。

「個人の健康」と「社会の健康」と「地球の健康」はつながっている、という言い方も出来るでしょう。

確かに考えてみると、心身と社会関係的に健康な人が増えると、その組織や社会は健全になるだろうし、また、自然も豊かに守られていくだろうことは想像がつきますし、その逆も然りです。

私たちは、個人が自分自身として健康であるだけでなく、社会や地球の健康と連なってみていく、この進化した思考を、BIG well-beingと呼びたいと思います。

この考えに立つとき、われわれは、「じぶん」という概念を、外部環境と切り離された個人ととらえるのではなく、社会や環境などの一部であり、さらにいえば、「じぶん」というものを社会や環境そのものにまで拡大して認識していくことが可能になるのだと思います。この「じぶん」の捉え方の更新は、これからの社会において、キーになってくるでしょう。

4.企業にとってのインパクト〜BIG well-being経営の時代へ〜

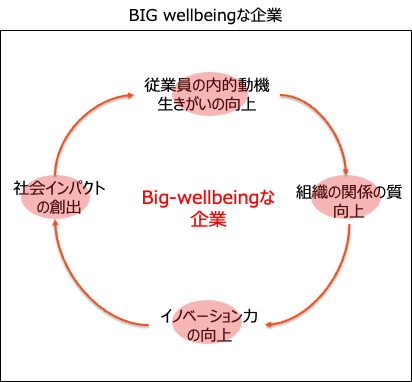

こうした、BIG well-beingへの考え方は、企業の経営そのものといえるでしょう。本質的な人的資本経営と言い換えてもよいかもしれません。

社員の、内的動機が大切にされ、心身ともに満たされた社員が増えることで、組織の風土は良くなり、そうした組織は、創造的なイノベーションを生み出し、利益だけなく社会インパクトも創出していきます。そのことでお客様や社会の良いフィードバックを受け、それがまた自分の誇りにつながるという、ポジティブサイクルを回していく。こうしたまさにBIG well-being経営が大切になっていきます。

少し、将来の起きることの予測に妄想をふくらませると、現在、健康診断ーメンタルヘルスーエンゲージメントサーベイー統合報告書などが現在はバラバラなものとして存在していますが、それらをつなげてみていく、新しい企業評価の仕組みが出てくるかもしれません。また、商品サービスの便益と生活者の社会貢献意識を同時に満たしていくために、業界の垣根を超えた共創ビジネスも生まれてくることでしょう。

どのようなことが起きていくにせよ、人的資本〜事業イノベーション〜社会インパクト創出を真につなげていく企業経営が大切になっていきます。

5.BIG well-being経営を支援する

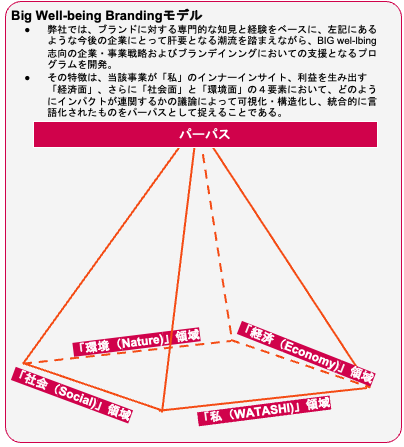

わたしたちは、まさに次世代のBIG well-being経営に共鳴し、推進していこうとされる企業に対しての、ご支援をしていきたいと考えています。その思想やアプローチに少し触れたいと思います。

企業の経営戦略、事業開発・商品開発において、「個人と社会と環境と経済との関係性やつながり」を共に考え抜き、可視化しストーリー化することで、社内外に共鳴の連鎖を作り出すことをご支援していくものです。

通常あまり触れられることのない社員の内的な動機や顧客の深いインサイトにも踏み込みながら、自社利益や経済、社会・環境に対してどのように連鎖しながら、インパクトを生み出しそれが時間軸の中でどのように発展していくのかのストーリーを描き出すことは、これまでにない特徴を有しています。